从国际游客视角提升“荆楚魅力”

发布时间:2025-11-14 11:36

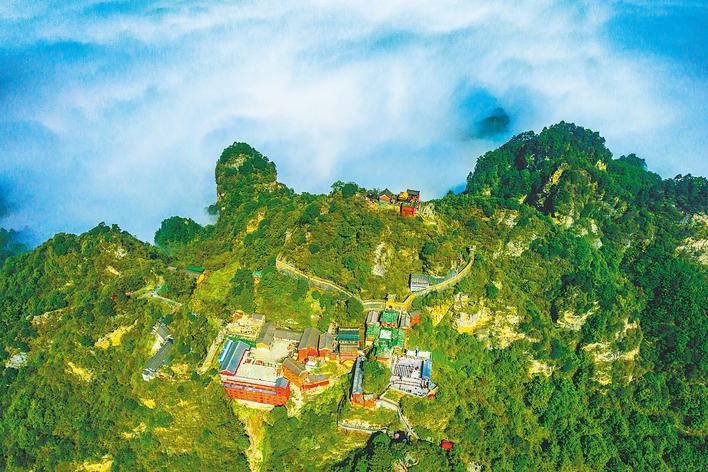

玄武天成。 (拉拉万妮 湖北日报通讯员 范雪峰)

□ 吴涵

文化旅游产业一方面关系经济社会发展,另一方面关系民生福祉。它既是推动经济高质量发展的重要引擎,也是更好满足人民美好生活需要的内在要求。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出“推进旅游强国建设”,要求“丰富优质旅游产品供给,提升旅游服务质量”、“推动文化与旅游深度融合,大力发展文化旅游,赋能经济社会文化发展。在湖北广袤的土地上,丰富的历史文化资源如同璀璨的明珠。星星怎么能嗨。高品质的荆楚文化旅游资源能否转化为享誉世界、对国际游客具有持久吸引力的热门旅游?这不仅仅是简单的景点升级,更是开发思路、产品打造、用户体验的深刻变革。

从卖资源到卖经验

让荆楚之美可识别、可互动

打造世界知名旅游目的地,早已超越了自然风光的竞争,进入了体验价值的竞争。国际旅游发展趋势表明,现代旅游者特别是年轻一代不仅追求“所见”,而且追求“所感”、“所体验”。他们希望通过旅行获得个性化、可分享且具有教育意义的深度体验。

对于湖北来说,深厚的文化底蕴可以转化为可识别、可互动、令人惊喜的体验。比如黄鹤楼不仅是登高望远的观景台,更可以成为“诗意之旅”的起点。利用AR、VR等现代技术,设计精彩的体验项目,让游客在攀登中与李白、崔浩“对话”,在虚拟场景中体验“远方孤帆,青鸾影”的意境,让传统文化活起来”;以湖北编钟、漆器、楚简等文物IP为核心,构建“楚式生活”体验。游客可以参与编钟表演。复制品、学习楚篆书、体验漆器彩绘、甚至定制楚国装饰文化的专属图案和创意产品在炎帝故里随州,以农耕文明为基础打造的家长学习项目“炎帝部落”,让游客体验刀耕火种等古代生活场景。烧农耕、祭祀祈福,让楚文化在实践中生息;并设计了一个“三国志”现实生活角色扮演项目。游客可以在荆州古城、古隆中、赤壁古战场等地专业表演团队的指导下,完成“草船借箭”、“赤壁献策”等一系列基于历史背景的任务。这种深度参与方式可以让游客在娱乐中了解三国历史,产生强烈的情感共鸣。

从“卖资源”到“卖体验”的转变,核心就是将静态资源转化为动态脚本,让荆楚之美通过接触深入人心。游客们带走的不仅仅是照片,更是一段带有“荆楚印记”的独特生活记忆。

从点扩散到板块联动

释放乘数r 深泳的影响

与停留时间为3至5天的国际旅游目的地相比,湖北在提升旅游体验深度和广度方面仍有很大潜力可挖。湖北可以通过主题整合,将分散的景点连接成一个文化叙事,让游客在行程中自然地看到荆楚之美的丰富层次。推动旅游资源由“点状分散”向“板块联动”转变,将是发挥旅游效益倍增效应的主要路径。

实现这一转变,需要改变和打造具有独特主题的“旅游集群”。通过优化交通衔接、完善服务设施、深化内容设计,游客可以获得更丰富、更深层次的旅游体验。以《长江史诗》为例,三峡大坝现代工程奇观、长江自然风光等优质资源西陵峡与屈原庙的文化渊源可以系统地整合起来。 “武林剑湖游”可以依托武当山的太极文化和襄阳市的历史底蕴,打造沉浸式体验产品。

板块建设是通过资源整合、文化逻辑连接、流通优化,显着增强游客体验丰富度、延长停留时间、提高消费水平,形成效应和品牌效应。连杆板实现的重点是优化行程效率。这就需要建设便捷的旅游交通网络,开通舒适高效的公共巴士服务,实现景区之间的无缝连接;加强屋顶设计,打破行政区划限制,深化区域协调,完善配套设施和服务;依靠人的智慧旅游平台实现单站服务,保证车接驳的高效率,让游客有一个完整的印象。

从官方宣传到口碑传播

让游客成为湖北的代言人

移动互联网时代,口碑传播对游客的影响远远超过传统宣传。调查显示,超过80%的游客根据其他人的评价来选择目的地。 湖北要名誉世界世界文化旅游最有的,必须实现从单向宣传向口碑营销的转变,让更多游客成为湖北的代言人。

提升服务质量,打造“微笑湖北”服务品牌。完善多语言导示系统,优化“手机游湖北”平台功能,实现导游、网上预约等一站式服务。游客厕所、问讯中心等细节处处可见人文关怀,让游客感受到贴心的服务ce.

创新旅游产品,创立“湖北礼品”品牌。开发具有荆楚文化特色的文化创意产品,如以编钟、楚饰为元素的文化创意产品、以三国文化为主题的创意产品。每件物品都应该有一个文化故事,让游客购买并分享它。

最重要的是利用新媒体营销。邀请旅游达人通过短视频、直播等形式体验和展示湖北之美。举办“最美湖北”摄影大赛等互动活动,鼓励游客分享旅游故事。

建立快速响应投诉处理制度,及时解决游客遇到的问题。当游客在湖北的每一站付费获得惊喜体验时,他们的自愿分享就是最好的旅游推广。这种以游客为中心的交流方式将助力湖北旅游文化旅游实现从“吸引人来”到“吸引人赞”的跨越发展。

加快打造文化旅游知名品牌是一场漫长的赛跑,需要耐心和智慧。需要释放“资源效率感”,真正站在全球游客的角度脱颖而出,审视自身的短板和潜力,用深度体验代替“只看花”,用板块整合解决“赶进度”,用极致服务赢得“口碑传播”。

(作者单位:武汉职业技术大学)

玄武天成。 (拉拉万妮 湖北日报通讯员 范雪峰)

□ 吴涵

文化旅游产业一方面关系经济社会发展,另一方面关系民生福祉。它既是推动经济高质量发展的重要引擎,也是更好满足人民美好生活需要的内在要求。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出“推进旅游强国建设”,要求“丰富优质旅游产品供给,提升旅游服务质量”、“推动文化与旅游深度融合,大力发展文化旅游,赋能经济社会文化发展。在湖北广袤的土地上,丰富的历史文化资源如同璀璨的明珠。星星怎么能嗨。高品质的荆楚文化旅游资源能否转化为享誉世界、对国际游客具有持久吸引力的热门旅游?这不仅仅是简单的景点升级,更是开发思路、产品打造、用户体验的深刻变革。

从卖资源到卖经验

让荆楚之美可识别、可互动

打造世界知名旅游目的地,早已超越了自然风光的竞争,进入了体验价值的竞争。国际旅游发展趋势表明,现代旅游者特别是年轻一代不仅追求“所见”,而且追求“所感”、“所体验”。他们希望通过旅行获得个性化、可分享且具有教育意义的深度体验。

对于湖北来说,深厚的文化底蕴可以转化为可识别、可互动、令人惊喜的体验。比如黄鹤楼不仅是登高望远的观景台,更可以成为“诗意之旅”的起点。利用AR、VR等现代技术,设计精彩的体验项目,让游客在攀登中与李白、崔浩“对话”,在虚拟场景中体验“远方孤帆,青鸾影”的意境,让传统文化活起来”;以湖北编钟、漆器、楚简等文物IP为核心,构建“楚式生活”体验。游客可以参与编钟表演。复制品、学习楚篆书、体验漆器彩绘、甚至定制楚国装饰文化的专属图案和创意产品在炎帝故里随州,以农耕文明为基础打造的家长学习项目“炎帝部落”,让游客体验刀耕火种等古代生活场景。烧农耕、祭祀祈福,让楚文化在实践中生息;并设计了一个“三国志”现实生活角色扮演项目。游客可以在荆州古城、古隆中、赤壁古战场等地专业表演团队的指导下,完成“草船借箭”、“赤壁献策”等一系列基于历史背景的任务。这种深度参与方式可以让游客在娱乐中了解三国历史,产生强烈的情感共鸣。

从“卖资源”到“卖体验”的转变,核心就是将静态资源转化为动态脚本,让荆楚之美通过接触深入人心。游客们带走的不仅仅是照片,更是一段带有“荆楚印记”的独特生活记忆。

从点扩散到板块联动

释放乘数r 深泳的影响

与停留时间为3至5天的国际旅游目的地相比,湖北在提升旅游体验深度和广度方面仍有很大潜力可挖。湖北可以通过主题整合,将分散的景点连接成一个文化叙事,让游客在行程中自然地看到荆楚之美的丰富层次。推动旅游资源由“点状分散”向“板块联动”转变,将是发挥旅游效益倍增效应的主要路径。

实现这一转变,需要改变和打造具有独特主题的“旅游集群”。通过优化交通衔接、完善服务设施、深化内容设计,游客可以获得更丰富、更深层次的旅游体验。以《长江史诗》为例,三峡大坝现代工程奇观、长江自然风光等优质资源西陵峡与屈原庙的文化渊源可以系统地整合起来。 “武林剑湖游”可以依托武当山的太极文化和襄阳市的历史底蕴,打造沉浸式体验产品。

板块建设是通过资源整合、文化逻辑连接、流通优化,显着增强游客体验丰富度、延长停留时间、提高消费水平,形成效应和品牌效应。连杆板实现的重点是优化行程效率。这就需要建设便捷的旅游交通网络,开通舒适高效的公共巴士服务,实现景区之间的无缝连接;加强屋顶设计,打破行政区划限制,深化区域协调,完善配套设施和服务;依靠人的智慧旅游平台实现单站服务,保证车接驳的高效率,让游客有一个完整的印象。

从官方宣传到口碑传播

让游客成为湖北的代言人

移动互联网时代,口碑传播对游客的影响远远超过传统宣传。调查显示,超过80%的游客根据其他人的评价来选择目的地。 湖北要名誉世界世界文化旅游最有的,必须实现从单向宣传向口碑营销的转变,让更多游客成为湖北的代言人。

提升服务质量,打造“微笑湖北”服务品牌。完善多语言导示系统,优化“手机游湖北”平台功能,实现导游、网上预约等一站式服务。游客厕所、问讯中心等细节处处可见人文关怀,让游客感受到贴心的服务ce.

创新旅游产品,创立“湖北礼品”品牌。开发具有荆楚文化特色的文化创意产品,如以编钟、楚饰为元素的文化创意产品、以三国文化为主题的创意产品。每件物品都应该有一个文化故事,让游客购买并分享它。

最重要的是利用新媒体营销。邀请旅游达人通过短视频、直播等形式体验和展示湖北之美。举办“最美湖北”摄影大赛等互动活动,鼓励游客分享旅游故事。

建立快速响应投诉处理制度,及时解决游客遇到的问题。当游客在湖北的每一站付费获得惊喜体验时,他们的自愿分享就是最好的旅游推广。这种以游客为中心的交流方式将助力湖北旅游文化旅游实现从“吸引人来”到“吸引人赞”的跨越发展。

加快打造文化旅游知名品牌是一场漫长的赛跑,需要耐心和智慧。需要释放“资源效率感”,真正站在全球游客的角度脱颖而出,审视自身的短板和潜力,用深度体验代替“只看花”,用板块整合解决“赶进度”,用极致服务赢得“口碑传播”。

(作者单位:武汉职业技术大学) 下一篇:没有了

400-123-4567

400-123-4567